/images/s.png)

/images/s.png)

清单计价新标准马上实施,造价工作变“难”还是变“易”了?

发布时间:2025-08-25

一、政策变革的核心要点与颠覆性

2025年9月1日,住建部发布的GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》将正式实施,同步取代已使用12年的2013版规范。此次政策变革绝非简单修订,而是对工程造价管理逻辑的系统性重构,标志着我国工程造价领域市场化改革的全面深化。此次改革围绕解决行业三大痛点展开:风险界定模糊、计价规则滞后、争议解决困难。新标准的核心变革体现在四个维度:

1、定价机制的市场化革命

政府定额退出历史舞台:新标准彻底摒弃了依赖政府定额和信息价的技术路径,明确规定“最高投标限价应综合考虑同类项目市场竞争单价、企业成本数据库及市场询价信息”。这意味着政府定价模式终结,市场数据成为决定性因素。

企业成本数据库成为核心竞争力:某央企造价部门负责人透露:“我们为此投入专项团队,历时半年整理了涵盖12个省市、8大行业的历史项目数据,仅钢材价格波动分析就形成500余组数据模型。”这种投入已成为行业头部企业的标准动作。

2、风险分配规则的重构

“风险可控者承担”原则确立:新标准第二十四条废除了传统“概算漏项由施工单位承担”的霸王条款,要求根据风险控制能力合理分配风险。

合同类型与风险挂钩:

总价合同:已标价工程量清单的风险由承包人承担,合同总价不因清单缺陷而调整

单价合同:分部分项工程量清单的准确性及完整性由发包人负责,缺陷可据实调整

风险矩阵分析成为必备工具:新标准要求咨询公司在签订总价合同前,必须完成风险矩阵分析,明确28类主要风险的责任主体,从源头上减少合同纠纷。

3、措施项目与争议解决机制创新

措施项目总价包干制:脚手架、大型设备进出场等措施项目更倾向于总价计价,避免了施工过程中因计量和计价方式产生的争议。

争议解决流程标准化:新标准删除了工程造价鉴定章节,系统化工程索赔流程,对索赔意向、提交材料、审核期限等都规定了明确时间限制,使争议解决有据可循。

4、工程计量规则的实质性变化

计量依据转向设计导向:新标准强调工程量计算“以图纸和规范为基准”,施工方案不再作为清单编制和工程计量的依据。

非设计要求的施工措施不计量:项目特征中不再反映由施工单位自行确定的内容,取消了非设计要求的内容按签证计算的相关规则。

表:2024版清单计价标准与2013版核心变化对比

二、造价工作“变难”的维度:挑战与压力

新标准的实施显著提高了造价工作的专业化门槛和技术复杂性,从业者面临多维度的能力升级压力。

1、数据能力成为生存门槛

动态数据库构建的高成本挑战:上海建科造价咨询公司技术总监指出:“建立涵盖人工、材料、机械全维度的数据库,已成为承接政府投资项目的入场券。”但这类数据库的建设成本高昂,某央企耗时半年整理12省市、8大行业历史数据,仅钢材价格波动分析就建立500余组模型。对中小型咨询机构而言,这种投入几乎是不可承受之重。

数据应用能力的高要求:新标准要求咨询公司不仅存储数据,更要建立动态调价模型。例如某桥梁工程因地质差异导致基础处理成本增加30%,需依赖智能化调价系统快速生成修正方案。这种技术能力要求使缺乏IT支持的中小企业面临被淘汰风险——行业数据显示,具备数据分析能力的咨询公司订单量同比增加40%,而无技术储备的中小机构接单量骤降25%。

2、风险管理的全周期渗透

风险识别前置化:造价工作从传统的“事后算账”转向“事前防控”,要求造价人员深度介入合同谈判阶段。某造价师协会调查显示,85%的合同纠纷源于合同条款模糊。新标准下,造价人员需在合同签订前完成全面的风险矩阵分析,明确28类主要风险的责任主体。

过程风险监控复杂化:广州某咨询公司开发的风险预警系统,通过BIM模型实时监控设计变更,成功将某地铁项目超支率控制在3%以内。这种动态过程管控能力已成为核心竞争力,但也大幅提高了造价工作的技术门槛和跨学科要求。

3、技术适配与思维转型的双重挑战

BIM与造价系统融合的技术鸿沟:某造价咨询公司尝试导入BIM模型时,发现现有计价系统与三维模型数据接口不兼容,导致项目延期两个月。这种技术适配难题在中小机构尤为明显,成为数字化转型的首要障碍。

造价思维的本质性变革:某资深造价师坦言:“过去我们只管算账,现在必须具备工程管理思维。既要懂地质勘察可能带来的成本风险,又要会评估新工艺的技术经济性。”这种跨学科知识融合要求正重塑行业人才结构——既懂工程又精数据的复合型人才薪酬水平较去年上涨32%。

三、造价工作“变易”的维度:机遇与赋能

尽管挑战严峻,新标准也为行业带来前所未有的效率提升和价值重塑机遇,推动造价工作向更高层次发展。

1、计价效率的指数级提升

智能组价系统的革命性影响:头部咨询公司如天职国际构建的“数据中台+智能组价”系统,在苏州工业园项目中,将传统需72小时完成的清单组价压缩至4小时,误差率控制在0.5%以内。这种效率提升彻底改变了造价工作的节奏和产出能力。

争议减少与结算提速:新标准通过明确风险分担规则和标准化争议解决流程,大幅减少合同履行过程中的扯皮现象。例如,材料价格波动超过5%由发包方承担的规定,消除了价格调整的不确定性,简化了调价流程。

2、行业价值地位的实质性提升

从成本核算到价值管理:新标准推动造价人员从“数钢筋算混凝土”的技术员,转型为“价值管理专家”。某造价协会秘书长指出:“新标准要求我们告别‘算量核价’的单一职能,转向价值管理。要能通过数据分析发现设计优化空间,这是对咨询价值的二次定义。”

全过程咨询的溢价空间:数据显示,具备全流程造价管控能力的公司市场份额同比提升15%,而仅有传统计价能力的机构面临30%以上客户流失。这种市场分化印证了新标准下专业价值的提升——广州某咨询公司通过全过程风控服务,成功将某商业综合体项目结算争议减少70%。

3、数字化生态的协同赋能

智能造价平台的崛起:上海某咨询公司开发的造价大数据平台,通过AI算法实时生成多方案比选报告,已吸引30余家开发商成为会员。这种平台化服务模式不仅提升效率,更重构了行业生态。

大湾区示范引领:在第五届粤港澳大湾区基建项目管理创新交流会上,BIM技术、大数据分析和智能造价平台被确立为实现动态实时管控的核心工具。通过数智技术赋能,大湾区正打造全国工程造价行业创新发展的“湾区样板”。

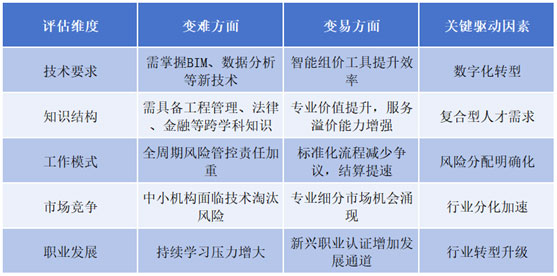

表:新标准下造价工作“难”“易”维度对比

四、造价咨询行业的战略转型路径

面对新标准带来的挑战与机遇,造价咨询机构亟需重构业务模式和发展战略,以在行业洗牌中赢得先机。

1、数据能力体系建设路径

差异化数据库构建策略:

头部企业:应建立覆盖全国、多行业的动态造价数据库,整合历史项目数据、市场询价信息和实时价格波动模型,形成数据壁垒。如某央企投入专项团队,历时半年整理12省市、8大行业历史项目数据。

中小机构:可采取区域深耕或专业聚焦策略,如在市政工程领域建立海绵城市专项数据库,或在特定区域形成价格信息优势。

数据应用能力升级:开发或引入智能调价模型,将静态数据转化为决策支持工具。某咨询公司为桥梁工程开发的动态调价系统,能在地质条件变化导致成本增加30%的情况下,快速生成修正方案。

2、服务模式的全过程重塑

风控服务前置化:从传统的事后核价转向事前风控,在合同谈判阶段介入风险分配设计。浙江某商业综合体项目中,咨询团队在清标阶段发现C30混凝土报价异常,通过市场比对确认虚高行为,及时规避后续索赔风险。

全过程造价管控:构建覆盖项目全生命周期的造价风控体系。广联达等头部企业已将业务重心转向“全过程造价风控”,通过并购设计公司和数据公司构建完整价值链。

3、 技术赋能的阶梯式实施

数字化转型路线图:

(1)基础层:实现计价软件与BIM基础数据互通

(2)应用层:建立企业级数据中台,整合历史项目数据

(3)智能层:开发AI组价、风险预警等智能应用

技术投入的效益验证:天职国际的智能组价系统将清单组价时间从72小时压缩至4小时,误差率控制在0.5%以内。这种效率提升直接转化为项目承接能力和盈利能力的倍增。

五、造价从业者的能力重构方向

新标准对造价人才的能力结构提出全新要求,从业者亟需进行知识体系和技能维度的战略性升级。

1、复合型能力框架构建

工程管理思维:从单纯算量核价转向全过程成本管控,需掌握施工工艺、项目管理、风险识别等工程管理知识。某资深造价师感叹:“现在必须懂地质勘察风险,又要会评估新工艺的经济性。”

法律与合约素养:新标准下,合同设计能力成为核心技能。造价人员需精通不同合同类型的风险分配机制,能设计风险矩阵,明确28类风险的责任主体。

数据分析能力:掌握数据挖掘、价格预测模型构建等技能,能够从海量市场数据中提取有效信息,支持自主定价决策。具备此类能力的复合型人才薪酬较去年上涨32%。

2、数字化转型的技能适应

BIM与造价软件融合应用:第五届粤港澳大湾区基建项目管理创新交流会强调,掌握BIM造价插件、智能组价工具已成为从业者基本要求。

新兴技术敏感度:需关注AI审价、数字供应链等前沿技术发展,持续更新技术工具箱。行业协会已新增“智能造价师”等12个新兴职业认证。

3、职业发展路径的多元化拓展

纵向深化:向全过程咨询专家、造价数据科学家等高端岗位发展,如风险管控咨询师、智能造价分析师等新兴职位。

横向拓展:可向合约经理、成本数据产品经理等跨界岗位转型,如具备造价背景的BIM协调员、数字供应链管理师等复合角色。

表:造价人才能力重构方向与培训资源

总结:挑战中重构,创新中升级

2025清单计价新标准的实施,标志着工程造价行业从“政府定价”转向“市场定价”的深度变革。这一变革对造价工作而言,是挑战与机遇并存的系统性重构:

对中小机构及传统造价人员来说,新标准带来的数据门槛、技术鸿沟和能力要求确实使工作变得更难。缺乏数据积累、技术投入能力不足的机构将面临生存危机;依赖定额、知识结构单一的从业者可能遭遇职业瓶颈。

对前瞻型企业及复合型人才,新标准释放了技术赋能、价值升级和专业溢价的积极信号。掌握数据资产、实现数字化转型的咨询公司迎来市场份额扩张机遇;具备全过程管控能力的造价人员获得薪酬增长和职业跃升通道。

行业本质正从“成本核算”转向“价值创造”,造价工作不再局限于计量计价,而是需要综合运用工程技术、数据智能和风险管理能力,为项目提供全生命周期的成本优化方案。广东省住建厅在粤建市〔2025〕196号文中强调,2025年9月1日起,财政/国资工程必须执行新标准,非国资工程鼓励跟上。这一强制性要求预示着行业洗牌将加速到来。

造价从业者应当把握三大关键策略:构建动态数据库以应对市场化定价,升级智能工具实现全周期风控,并通过持续学习培育复合能力。唯有如此,方能在新时代浪潮中将政策挑战转化为发展机遇,在行业变革中实现个人与企业的协同跃升。

/images/footlogo.png)

地址:荣成市邹泰南街298号

电话:0631-7588018

传真:0631-7588018

E-mail:rcjzjt@163.com

/images/map.jpg)

/images/2wm.png)

扫码关注官方微信